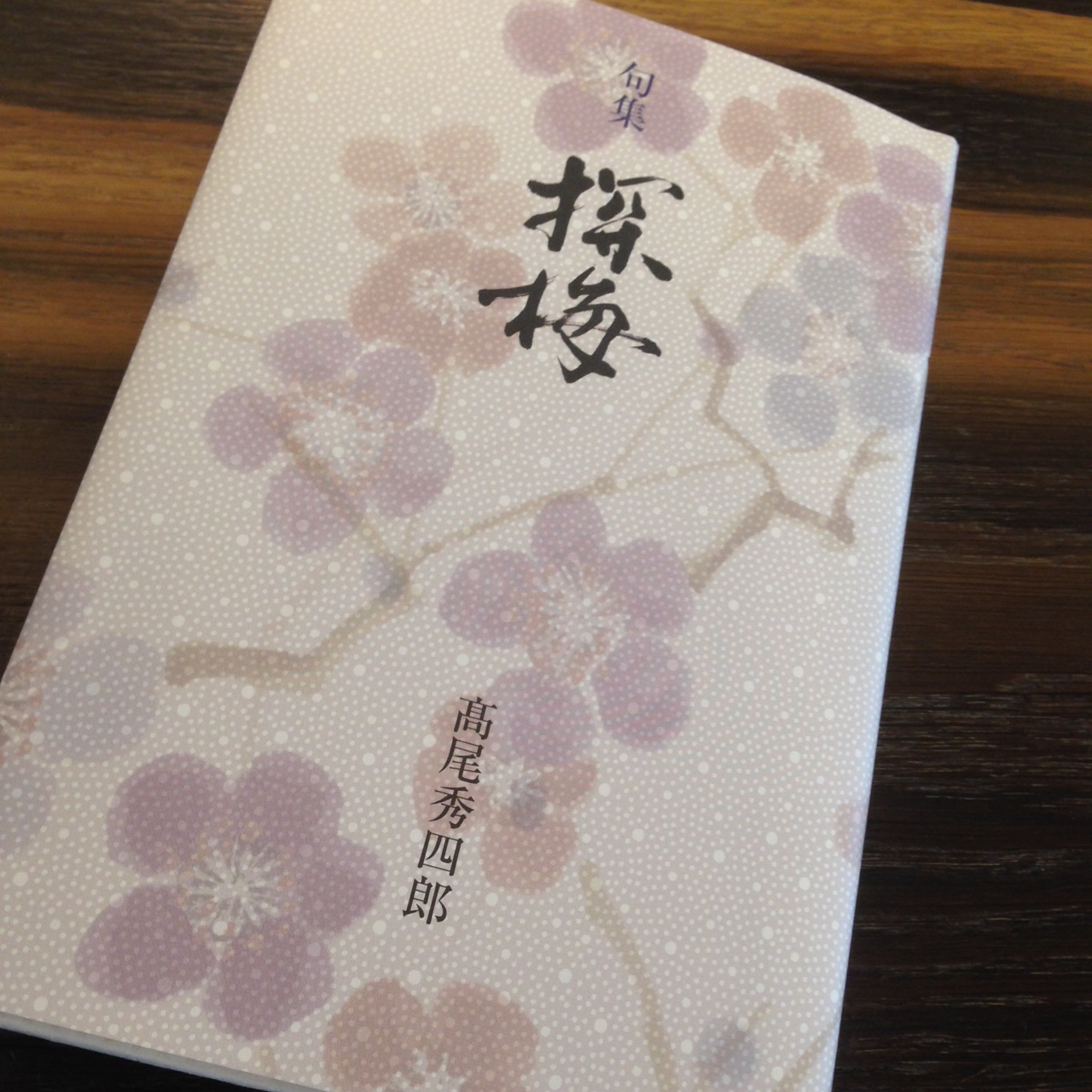

外資系会計事務所での同期から句集「探梅」の出版を記念した

「二人展」を銀座のギャラリーで開催する案内を頂いた。

「探梅」とは、何だろうと思いつつ、「二人展」に伺ってみた。

「二人展」の会場には、友人(高尾秀四郎)と書家である

奥様(高尾眞理子)がにこやかに迎えてくれた。

友人の俳句に、書家である奥様が、書作として

書き上げたアートの世界です。

会場には、所狭しと数十点の句集「探梅」から

厳選された俳句をもとに、書作が展示されていました。

団塊世代の友人の俳句とその背景を読み取った

書家である奥様(高尾眞理子)の「書作」に

心を動かされました。

これを拝見したとき、夫婦の愛、夫から

奥様への感謝の気持を表現した展覧会だった

んだと感じました。

「二人展」は、自分史であると共に、夫婦・家族が

幸せであったことは、支えてくれた皆様への感謝

と報告を兼ねたお披露目でもありました。

ここで、「探梅」とは、俳句の冬の季語だそうです。

春まだきの山野に、はるの息吹を求めて早咲きの

梅をゆくこと。

「なかなか見つからない梅を幻のように追い求めて

歩きながら、ようやく見つけたときの喜び、その

弾んだ声可愛いと思える妻の横顔を詠んだのが

探梅の句です。」(句集「探梅」あとがきより)

60歳のラブレター

上記の2作品も、夫婦の愛、夫が妻への溢れん

ばかりの優しさを詠んだ作品です。

男はいつまでも「ロマンチスト」でありたいと

再認識させられました。

高尾さんの夫として、三人の娘の父親として、

まだ現役の上場会社の経営者(CFO)として、

自分史を仕上げた「二人展」にお招き頂いた事に、

感謝すると共に大きな感動が込み上げてくるのを

おぼえた。

縁(えにし)を大切にしてる友人に感謝です!

「探梅」は幸せ探しに置き換えることができる。

毎日平凡ではあるが、「探梅」の気持をもって

残りの人生を歩んでいかねばと思いつつ

会場を後にしました。

ここまで読んで頂き、ありがとうございます。

面白かった、為になったと感じたら、「facebook」、「twitter」や

「はてなブックマーク」ボタン押してして頂けると嬉しいです。

モチベーションアップにつながります。

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。